バラバラのパーツ

インパクトを使って組み立て

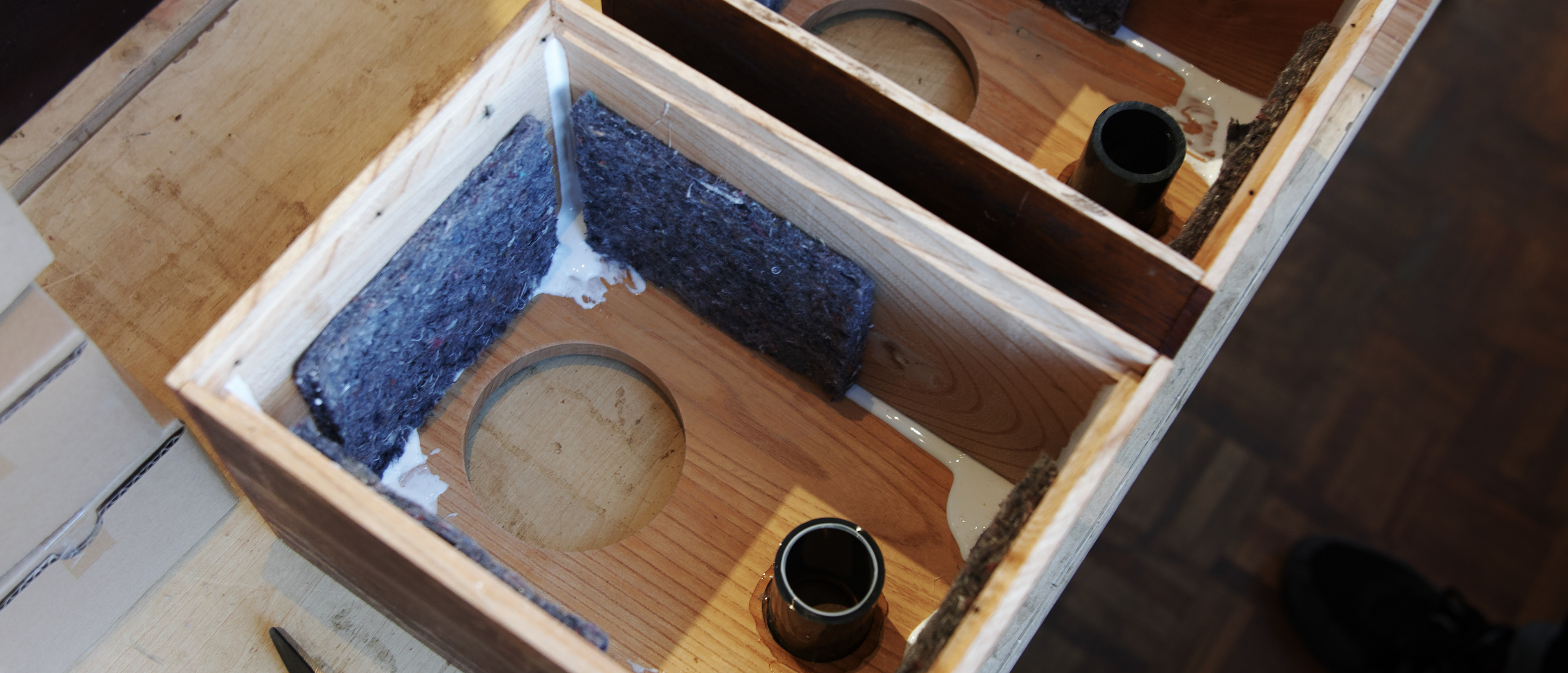

内部にも手を加えます

箱になるとテンションが上がる

スピーカーユニットの取り付け

背面を仕上げて完成

とっても楽しいプロジェクト(楽しくないプロジェクトなんてないんだけど、これはちょっと色々特殊であえて強調して)。

プロジェクトの背景や趣旨はいろいろありますが、この件についての成果は「イカすクラフトスピーカーキットをつくったぜ!」です。だいぶ端折りますが、よいスピーカーユニットができたので、大学同期のアズに相談して、アズが代表を務めるリビルディングセンタージャパンさん(以下リビセン)の協力を得て、クラフトスピーカーのキット化とワークショップを実現しました。

「よい暮らし」を探求している人たちはきっと「よい音」への感度も高いはず、そしてそれが「自分で作ったモノ」で得られたらきっと嬉しいはず、という仮説のもと、リビセンさんに協力を仰いだのが2024年初夏。社内事情で具体的に動き出すまですこし時間を要しましたが、2025年2月にはワークショップ開催が叶いました。

スピーカーのキットに使った古材はタンスの引き出しを活用しました。タンス本体はキャビネットにリメイクされることもあるようで、相対的に引き出しが余っている状況もあり、よい活用方法になったと思います。キット開発についてはまず、いわゆる見慣れたブックシェルフタイプのスピーカーを設計したのですが、リビセンさんから引き出し材の活用を提案いただき、それを活用できるサイズで再設計を行いました。材料による制約が生まれたのでバッフル(スピーカー正面)の縦横比も見直し、デザイン的にもよりレトロな印象を高めました。結果的に古材やアンティークが好きな人たちのインテリアへのマッチングはさらに高まったと思います。

実はずっと、かれこれ20年くらい、タンスの材料はスピーカー素材として優秀なはずだと思っていて、いつか古タンスを材料にスピーカーをつくりたいと思っていたので、それも叶ったプロジェクトです。そして実際、タンス材はスピーカー用の素材としてとても優秀で、ワークショップ開催前に関係者で試作したときに音がとても良くて感動しました。

ユニットがとても優秀で、このサイズのフルレンジユニットとは思えないような量感のある低域や音場の広さがこのスピーカーの特徴です。横にでかいスピーカーを置いて聴かせたら、勘違いする人も多いと思います。今回のキットスピーカーも素材の違いにより多少のキャラの違いはありますが、どれもとてもよい感じで鳴ってくれました。ワークショップに参加された方たちも音が鳴ったときに自然といい笑顔が生まれていたのが印象的でした。

引き出し材がいい具合にダメージがあって、それがそのままスピーカーの表情になります。まるで何十年も前から存在していたような新しいスピーカーはとても魅力がいっぱいです。ワークショップ参加者の方々にどんなオーディオを使っているか、使おうとしているか、情報として足りないことは、、などいろいろヒアリングできたのも、メーカーとしては嬉しい出来事でした。HiFiオーディオはお客さんの年齢層が高く、市場自体が縮小傾向と言われたりしますが、メーカーのマーケティングがうまくないだけで、オーディオに関心がある人、いい音を暮らしの中に取り入れたい人はきっとたくさんいるに違いない・・ということも気づけたよい体験でした。「みんながオーディオから離れているんではなく、我々が近づいていないだけ」は大きな気づきです。そして今回のワークショップを通じてちょっと近づけたかな、と。

普段のものづくりでは、外観のほとんどをコントロールするのが自分の責任だと思っていますが、今回は古材を使うことで生まれるコントロールし切れない味わいが良い魅力、価値になっていて、リビセンさんの提供する価値にも触れられたような気がします。このプロジェクトは価値検証を目的としていますが、デザイナーとして価値観を広げ深めるものにもなったと思えば、収穫は大きかったな・・と思います。旧友であるアズとの仕事であることも含め、特殊性が大きく「とっても楽しいプロジェクト」でした。